Sous le titre La montre chinoise*, l’auteur de la « Pendulerie neuchâteloise » nous apporte une nouvelle et copieuse monographie qui ne manquera pas d’être appréciée autant que la précédente. La montre chinoise, chacun l’a compris, ne signifie point une montre faite en Chine, mais une montre faite pour la Chine. M. A. Chapuis, sous ce titre trop modeste, fait non pas l’étude et l’histoire d’une montre, mais de tous les genres de montres qui sont parties pour le Céleste empire, bien plus il y traite de toutes les Relations de l’horlogerie suisse avec la Chine, ce qui est en même temps pour lui une occasion de faire en partie l’histoire de la montre de luxe en Suisse.

A ce titre, il intéresse tout le monde horloger et non pas seulement le Val-de-Travers et Genève qui furent plus que tous les autres centres occupés à la fabrication de montres spéciales pour ce pays lointain. Dans la première partie de son beau livre, l’auteur a même élargi considérablement son sujet cherchant à montrer dans quelles conditions montres, pendules et automates ont pu pénétrer en Extrême-Orient. Le tout forme un vaste tableau, lumineux et vivant, qui captivera chacun, où à côté de la montre elle-même née dans les ateliers du Jura, on voit l’horloger dans son atelier, le négociant dans ses aventureux voyages, le pionnier dans ses luttes. L’auteur a semble-t-il voulu rendre un nouvel hommage à toute notre industrie horlogère en lui présentant ce magnifique ouvrage qui semble résumer ce qu’elle a produit de plus original et de plus riche.

M. Chapuis a été secondé dans ce travail par M. Gustave Loup, à Genève, qui a mis à sa disposition la splendide collection rassemblée en Chine. Il en reproduit une quarantaine de pièces de tout premier ordre. L’auteur a parcouru inlassablement tout le Val-de-Travers, Genève et les Montagnes neuchâteloises, faisant une mousson de documents de toutes espèces qu’il a su trier, amalgamer et présenter de la manière la plus agréable, la plus artistique aussi, pour la gloire de notre horlogerie. Nul doute que chacun fera à ce livre le meilleur accueil et que non seulement tous les fabricants, mais de nombreux artisans et ouvriers voudront l’avoir en belle place dans leur bibliothèque.

L’ouvrage débute par une introduction écrite par M. Léopold de Saussure, savant sinologue et astronome, sur l’Orométrie et le système cosmologique des Chinois, tous deux intimement liés en Chine plus qu’ailleurs. Ce travail fort clair, première étude parue sur ce sujet, a par lui seul une grande valeur. Il se termine par un examen des principaux moyens horaires des Chinois : clepsydres, cadrans solaires, horloges à feu utilisés avant l’introduction de l’horlogerie européenne, sans compter le guet de nuit qui bat les veilles sur son bambou creux.

Sans remonter jusqu’à l’antiquité où des relations existèrent déjà entre l’Empire romain et la Chine, l’ouvrage nous parle d’une pièce d’orfèvrerie, espèce d’automate, qui fut exécutée au siècle de notre ère pour Ie grand Kan de Tartarie, par un habile orfèvre français, Guillaume Boucher, prisonnier à Karakoroum.

C’est vers 1600 cependant que l’on trouve pour la première fois la mention de pendules et de montres apportées à Pékin par un père Jésuite, Matthieu Ricci, mais sans doute les Portugais en avaient-ils introduit plus tôt déjà dès leur établissement å Macao qu’ils construisirent au milieu du XVIème siècle sur la côte chinoise. Il est assez piquant de constater que si le christianisme put prendre pied dans la capitale chinoise, c’est grâce à l’horlogerie, car lorsque l’on parla de renvoyer les Jésuites, les eunuques du palais s’y opposèrent, craignant de ne plus pouvoir faire marcher les horloges après leur départ.

Bientôt, les grandes Compagnies d’autres pays, l’Angleterre, la Hollande, la France entrèrent en relations avec la Chine, mais le commerce ne s’accrut qu’avec beaucoup de lenteur et resta borné exclusivement aux villes du Sud, Macao et Canton, en dehors de celui que les Russes faisaient à la frontière de la Sibérie. Il fut pendant longtemps interdit aux commerçants étrangers de pénétrer à l’intérieur de la Chine et on les parqua, pour ainsi dire, dans les factoreries de Canton. Un groupe de marchands chinois, les Hannistes, eurent jusqu’en 1840 le privilège exclusif de faire du commerce entre eux.

Dès la deuxième moitié du siècle, les importations horlogères augmentèrent beaucoup. C’est en Chine que les plus belles pièces : automates, pendules et montres, s’en allèrent et quantité des merveilles sorties des ateliers de nos grands horlogers prirent le chemin des palais des Fils du Ciel. M. Chapuis a eu la chance de retrouver en Chine des traces d’une des répliques du « Dessinateur » des Jaquet-Droz et de Leschot. Il apporte aussi des documents inédits fort captivants sur les oiseaux chantants et les tabatières à automates des époques Louis XVI et Empire.

Dans le chapitre Il se trouve la reproduction d’une montre de tout premier ordre et sans doute unique dans les collections européennes, exécutées en Chine vers 1700 dans les ateliers fondés à l’aide des Jésuites par le grand empereur K’ang-lù, contemporain de Louis XIV.

Ce n’est pas sans quelque surprise que nous avons rencontré parmi ces horlogers jésuites un Zougois, F.-L. Stadlin (mort en 1740), qui fut un des favoris de l’empereur. A la fin du XVIIle siècle, un pendulier de Couvet, Ch.-H. Petitpierre, fut également horloger de deux célèbres ambassades auprès du Fils du Ciel. Ce qui a trait à ses aventures avait déjà été relaté en partie ici même par l’auteur. A peu près à la même époque, un négociant genevois, Ch. de Constant (cousin germain de Benjamin Constant) fit le commerce de l’horlogerie à Canton. Les extraits reproduits de ses manuscrits montrent les grandes difficultés du commerce à Canton à cette époque et toutes les chinoiseries, dans le sens propre du mot, auxquelles étaient soumis les commerçants européens.

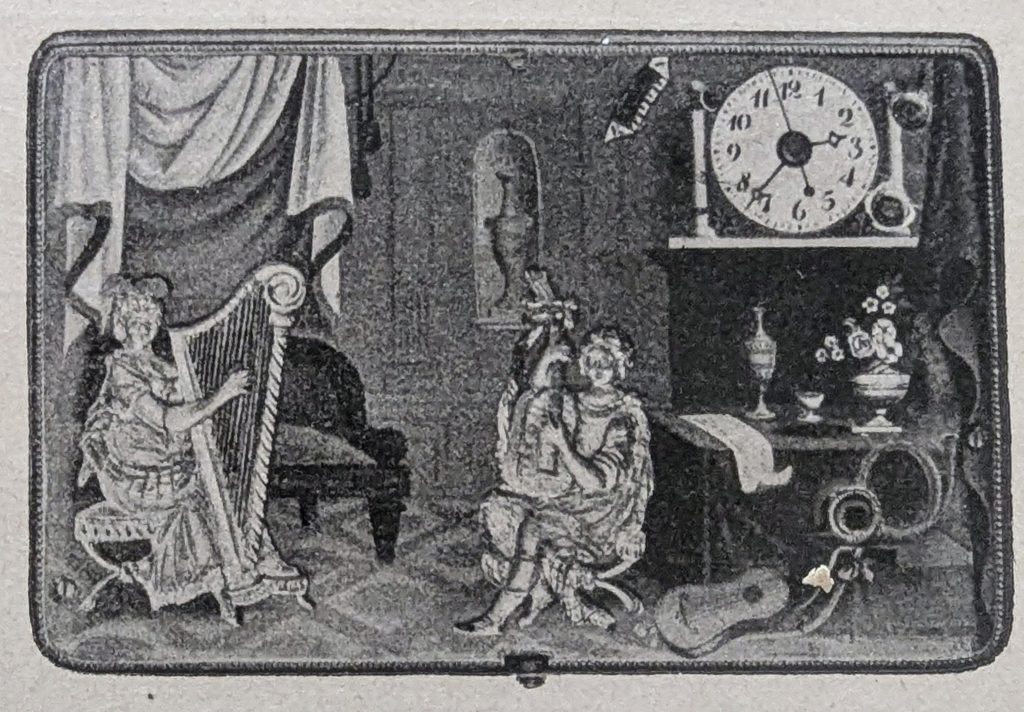

Le chapitre V, Les montres Louis XV, Louis XVI et Empire, apporte une foule de données de valeur sur cette belle période. On y trouve, à côté de la reproduction de toute une série de montres d’une grande magnificence représentant peut-être ce que notre horlogerie a produit de plus parfait à toutes les époques, une foule de données précieuses et inédites sur les Jaquet-Droz et leurs continuateurs trop peu connus jusqu’ici, les Piguet et Meylan de Genève, qui furent, eux aussi, des artistes merveilleux. L’étude sur les émaux genevois et le décor renferme bien des renseignements utiles et nouveaux, même pour des spécialistes.

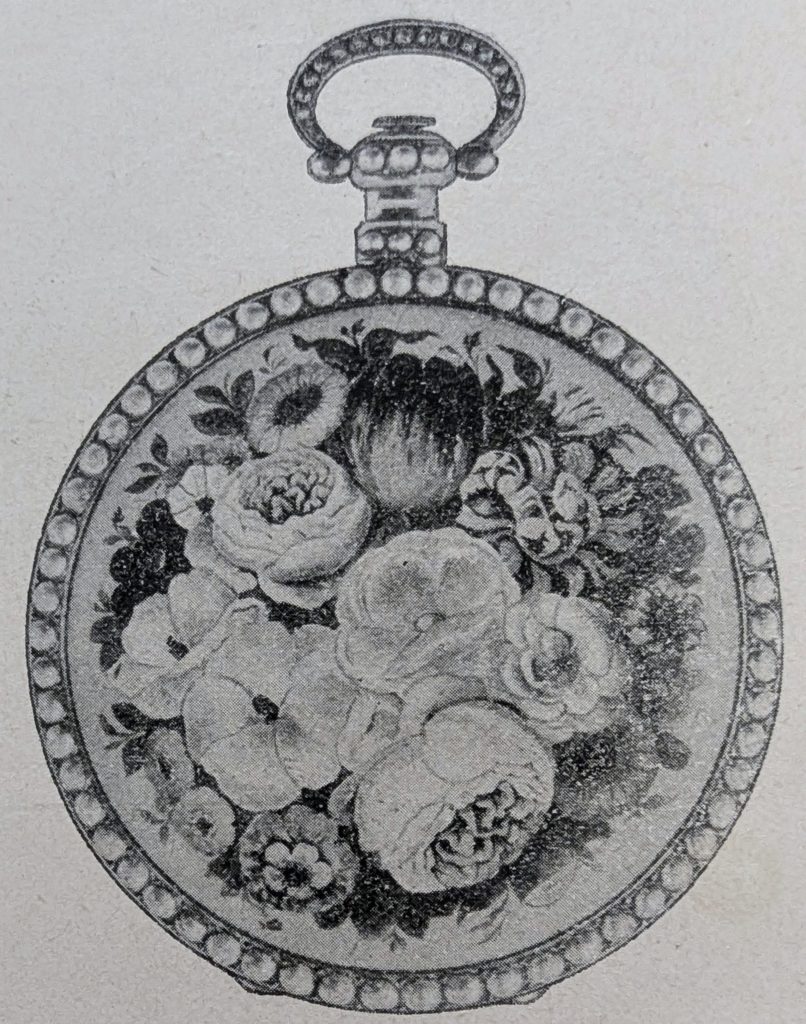

Piguet et Meylan, Genève 1815

Ce n’est que dans la deuxième moitié de l’ouvrage qu’il est question de ce que l’on nomme en Suisse la montre « chinoise » , c’est-à-dire un type de montre spécial faite au Val-de-Travers pour la Chine.

Nous remontons aux débuts de l’horlogerie, à Fleurier, cet industrieux village, d’où partirent il y a un peu plus d’un siècle les “Bovet de Chine”.

Grâce à de patientes recherches qui ont mis à jour des liasses de correspondance, des copies de lettres, des journaux de bord manuscrits, l’auteur a su faire revivre ces hardis pionniers de notre industrie, gui furent souvent des figures fort originales, et nous les suivons au Vallon d’où ils partirent, à Londres, puis dans leurs longs voyages en Extrême-Orient par le Sud de l’Afrique ou par New-York. Plusieurs eurent des aventures fort amusantes et parfois tragiques aussi. Nous pénétrons avec eux dans les factoreries de Canton où les commerçants étaient parqués ainsi que des prisonniers dans un camp de concentration et nous suivons les péripéties angoissantes de la guerre de 1840 qui précéda le traité de Nankin et l’ouverture de cinq ports au commerce européen. Enfin, nous assistons au retour des Bovet, à Fleurier, et à leurs mésaventures politiques qui forcèrent l’un d’eux à s’établir dans Ie Jura français. C’est à la suite de ces événements qu’une maison (Lorimia) fabriqua pendant près de quarante ans des montres « chinoises » à Besançon pour le compte des Bovet. Cette montre bisontine était presque en tous points pareille à celle que fabriquaient les établisseurs fleurisans.

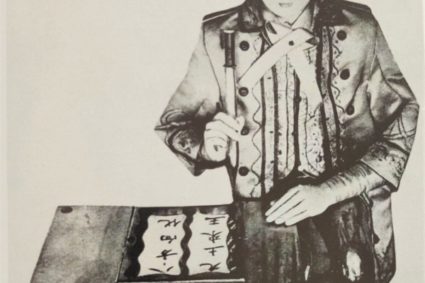

Après 1842 surtout, d’autres maisons neuchâteloises : les Vaucher, les Dimier, puis les Juvet, à Fleurier et un peu plus tard les Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds, entreprirent d’autres genres. Nous pouvons suivre tout le détail de l’établissage de la montre « chinoise », auquel participèrent non seulement les artisans de Fleurier et des villages voisins, mais encore beaucoup d’autres de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de Genève, de Bienne, de St-lmier, de Sonviller, etc. Beaucoup de maisons avaient adopté des marques en caractères chinois dont les plus importantes sont reproduites.

Vient le chapitre traitant de la montre « chinoise » elle même, de son calibre, de son ornementation et de toutes ses caractéristiques. « L’originalité de cette montre « chinoise » de Fleurier dit l’auteur réside avant tout dans la gravure de son mouvement. C’est là, en dehors de ses autres solides qualités, qu’est le trait principal de son caractère et de sa beauté. » On exécutait sur les ponts des « chinoises » trois genres de gravures : la taille douce légère, la taille douce plus profonde ou “vieux genre” la gravure à filets de beaucoup la plus pratique. Il y eut à Fleurier, dans ces divers domaines, des maîtres de valeur : « Les vieux graveurs de montres chinoises étaient de fins artisans, au goût très sûr, servis par une grande habileté de métier. Ils ciselaient avec amour de jolies choses, et parfois dans l’atelier où le burin mordant le jaune métal traçait de fines arabesques, brillaient devant le petit établi quelques étincelles de vraie beauté. »

Quelle fut l’origine de cette montre chinoise M. Chapuis, par des documents irréfutables et par la reproduction de diverses pièces prouve que les Fleurisans s’inspirèrent d’une montre anglaise, celle d’Ilbéry qui, au début XIXe siècle, exécuta à Londres pour la Chine aussi des pièces nombreuses et fort belles.

Pour le boîtier de la montre « chinoise » de luxe, Fleurier a dépendu, à part quelques exceptions, des ateliers genevois, et cela donne à M. Chapuis l’occasion de continuer dans le chapitre X l’étude de la peinture sur émail pour le XIXe siècle. Moins que les époques précédentes (Louis XVI et Empire) , il présente encore un grand intérêt et une grande richesse aussi. Successivement, nous apprenons à connaître les divers genres qui ont été adoptés pour la montre chinoise : groupes, scènes rustiques, bustes chinois ou européens, motifs de chasses, et surtout motifs floraux qui ont été spécialement goûtés des Chinois. Les boîtiers décorés de bouquets et de corbeilles de fleurs ont souvent un caractère décoratif un peu lourds, mais d’une belle ampleur dans la répartition des masses et des couleurs. Certains paysages présentent aussi une jolie fantaisie.

Mouvement Duplex, gravure à filets, signé Bovet, Fleurier

Grâce des recherches faites sur place, l’auteur a su réunir dans les familles mêmes des artistes de très nombreux documents, anecdotes et des détails charmants qui nous font entrer dans leur intimité. Ce sont les Glardon, les Dufaux, Jehn Graff, P. Amédée Champod, Louis Rosselet, Louis Paurex et plusieurs autres, dont on voit de ravissantes peintures sur émail ou des esquisses qui, réunies dans ce livre, forment pour l’étude de cette belle industrie un remarquable ensemble. On sera à la fois fort étonné de la faible documentation qui avait été jusqu’ici réunie sur ce sujet si captivant pourtant, et de l’abondance des matériaux réunis par M. Chapuis,

En passant, celui-ci, dans un petit chapitre amusant, détruit quelques légendes pourtant solidement implantées chez nous. Il montre que si l’on a fabriqué jadis les montres par paires pour la Chine, et cela au XVIII siècle déjà, les Chinois le plus souvent n’en achetaient qu’une à la fois et n’en portaient en tous cas qu’une seule à leur ceinture. Les collectionneurs aimaient à posséder deux montres jumelles dans leur étui ou à les voir suspendues au mur de leurs appartements par paires avec les dessins opposés se faisant vis-à-vis. Mais cela est un résultat du goût pour la symétrie que les Chinois possèdent depuis des siècles et non d’une suggestion d’Edouard Bovet, comme chacun le raconte au Val-de-Travers.

A côté la montre « chinoise », l’on fit quantité d’autres genres pour ce marché au XIXe siècle : des savonnettes surtout, des lépines glace-plate, des montres réversibles à boîtes « magiques », des montres dites « contour », des montres dites « pendúlums », des pièces à mouvement compliqué ou de haute précision, etc. C’est ce que nous pouvons étudier au cours d’un autre chapitre, qui du Val De-Travers et de Genève, nous conduit à La Chaux-de-Fonds, au Locle, à la Vallée, dans le Jura bernois, à Bienne, ailleurs encore.

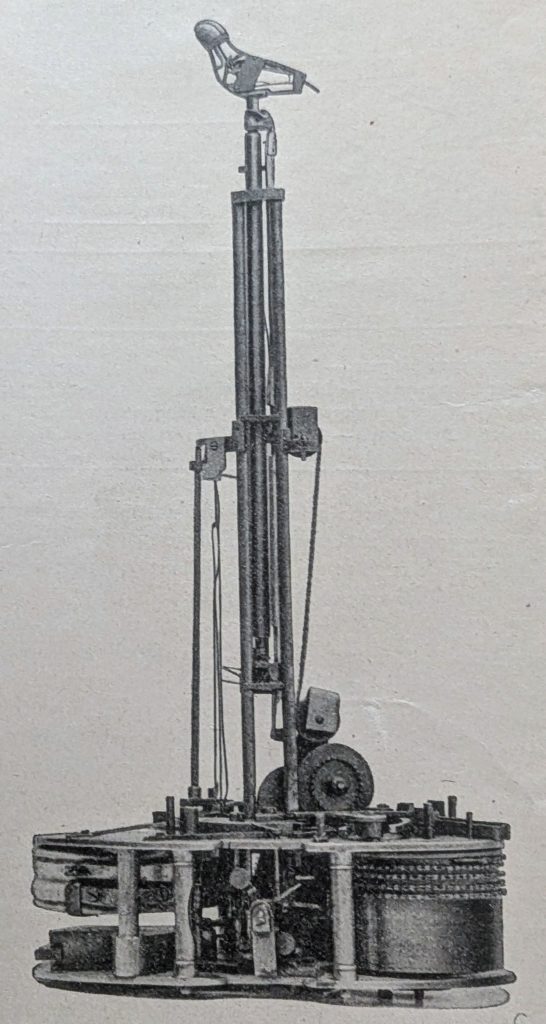

Une grande quantité de pièces à musique sont parties pour la Chine à toutes les époques et parmi elles nombre de montres à musique. Et c’est un autre chapitre encore qui nous transporte à Genève de nouveau, puis à Ste-Croix. Nous y suivons le passage de la pendule à musique à la montre à musique et de la tabatière à musique à la boîte à musique. L’on fit tout d’abord des montres à carillon, mais dès que fut inventé le peigne, ce fut un perfectionnement tel que le système précédent fut immédiatement abandonné. Parmi les musiques à peigne, il faut distinguer le système à rouleau et celui à disque (avec goupilles dessus et dessous) . Le disque est plus récent que le rouleau et constitua une grande amélioration.

Un très beau chapitre est celui qui traite des montres-bijoux, où figurent toute une série de pièces d’une grande beauté de diverses époques faites à Genève pour la plupart : montres pavées de perles, montres à rosaces tournantes, montres fraises, montres-bagues, montres-éléphant, montres scarabées. Là encore l’examen des pièces anciennes nous montre que beaucoup des soi-disant innovations actuelles ne sont que des rénovations. L’étude de notre passé horloger s’impose donc d’autant plus et l’on pourra y faire bien d’autres découvertes encore.

Nous ne pouvons analyser ici deux chapitres dont la lecture sera des plus profitables aux fabricants d’horlogerie et surtout aux marchands horlogers : “Le commerce de la montre en Chine” et “Questions d’aujourd’hui” Une minutieuse enquête a permis à l’auteur de présenter en un tableau clair et précis résultats des expériences acquises par un grand nombre de négociants ayant vécu en Chine et qu’il a longuement interviewé. De plus il n’a pas craint

d’aborder de front les problèmes d’actualité, ainsi qu’il le déclare dans son avant-propos : « Mon but n’est point seulement de faire l’oraison funèbre d’une industrie disparue, mais de montrer celle-ci dans les multiples manifestations de sa vie, voire même dans ses défaillances, de chercher à renouer quelques belles traditions et de faire rejaillir sur sa route un peu de la lumière du passé. L’époque d’aujourd’hui n’est point banale du reste : les idées y bourdonnent ainsi que les abeilles d’une ruche, et l’art s’y développera tel un beau miel doré. »

Tout cela ne donne qu’une très faible idée de ce beau livre, mine de renseignements dans laquelle l’horloger, comme le collectionneur, puiseront souvent. Cet ouvrage est très richement illustré de 360 figures environ, groupées en 33 hors texte en noir et en couleurs superbement exécutés ou en gravures dans le texte : montres des plus brillantes époques, ornées d’émaux, de perles ou de turquoises, dessins originaux, traits de fonds, gravures d’une finesse extrême, marques chinoises, intérieurs d’ateliers genevois, anciennes vues de Fleurier ou de Canton se rapportant étroitement au texte. Tout cet ensemble, extrêmement varié, accompagne et illumine le récit, fort captivant par lui-même, fourmillant d’anecdotes, de remarques subtiles et instructives. Et nous répétons ce que nous avons dit pour commencer : Ce livre mérite le meilleur accueil, et il l’aura.

*Alfred Chapuis. – Relation de l’horlogerie suisse avec la Chine. La montre « chinoise », orné de 33 planches hors texte et de 245 figures dans le texte, – Neuchâtel, Attinger frères.

Article extrait de la revue : « Revue Internationale de l’Horlogerie » du 1er janvier 1920